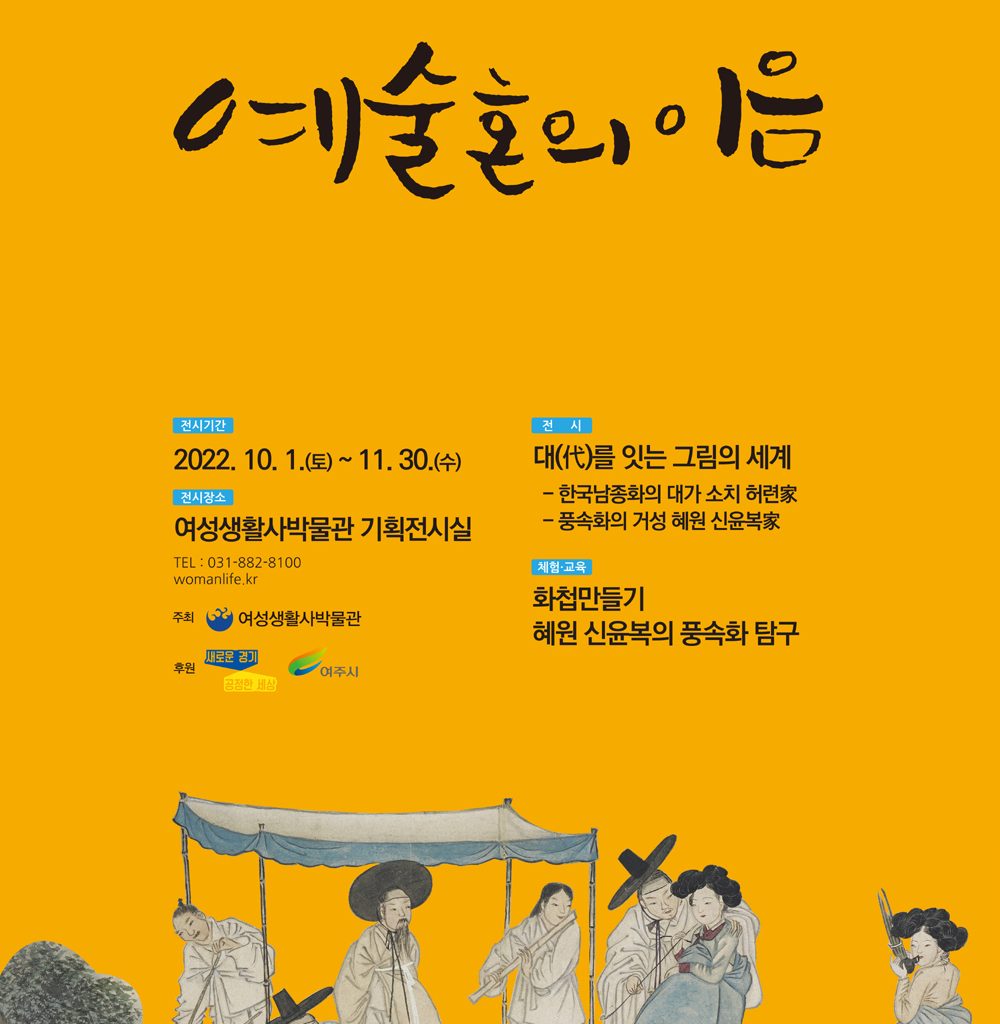

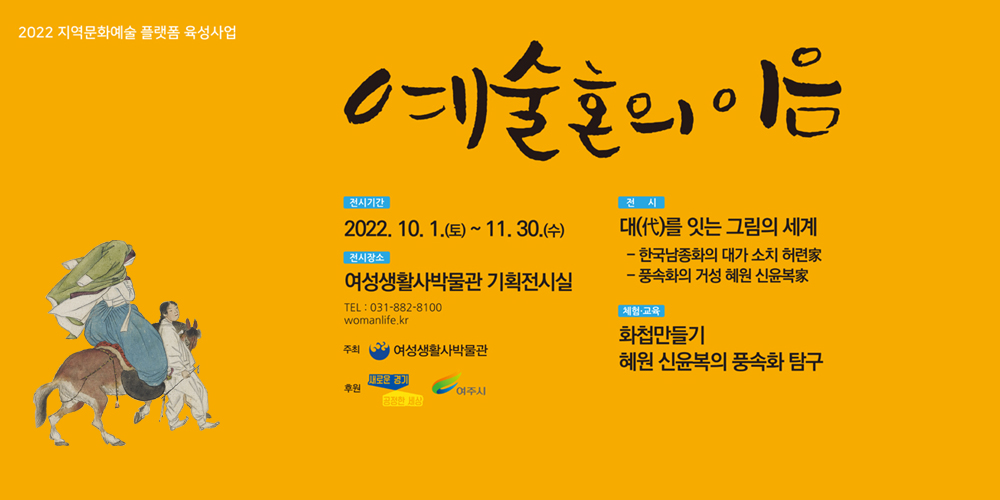

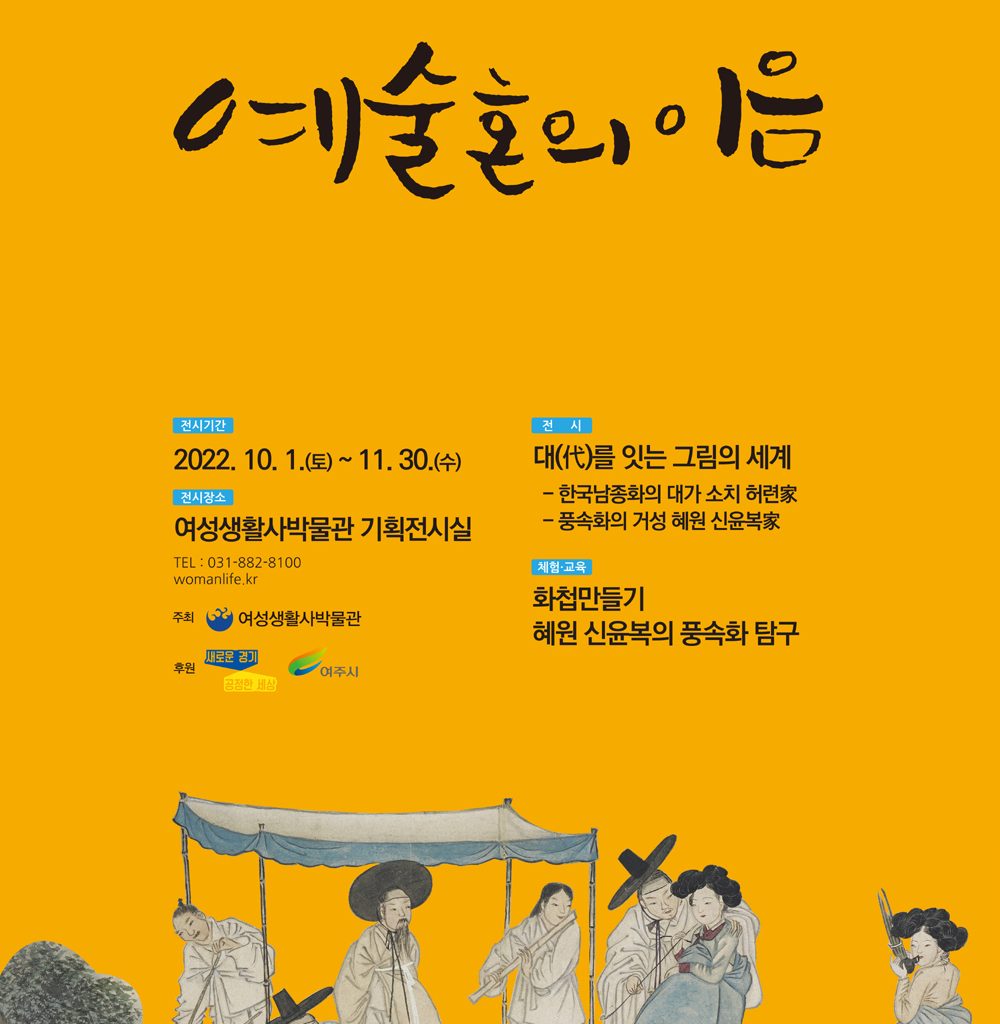

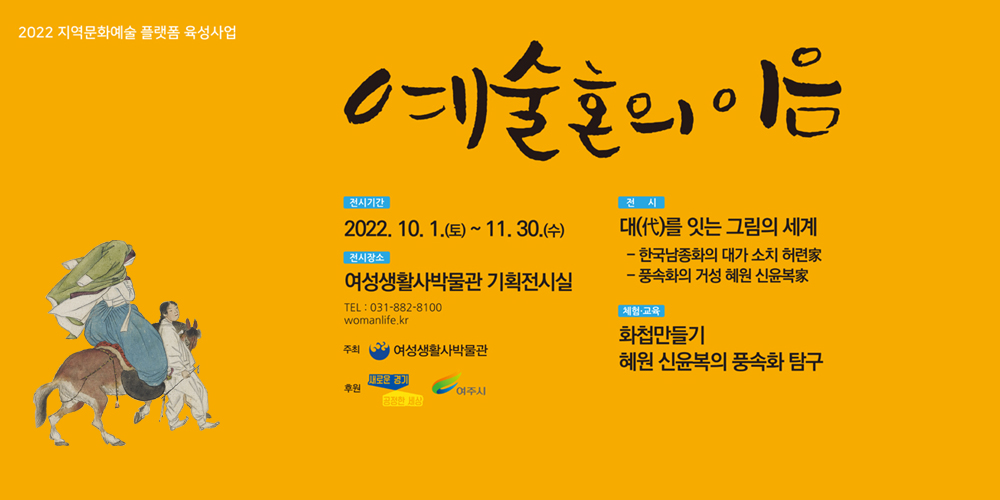

여성생활사박물관 기획전 예술혼의 ‘이음’

여성생활사박물관 기획전 예술혼의 ‘이음’

전시기간 : 2022.10.1~11.30 관람문의 : 031-882-8100 휴관 : 매주 월,화요일

이번 여성생활사박물관 기획전 ‘예술혼의 이음’은 문화의 지속성 영속성에 대한 관심과 탐구이며, 우리 주변의 다양한 문화 현상과 현실 중 시점과 관점을 정하고 이와 관련된 모티브와 편린들을 찾고 연관성을 맺어 근원에 대해 다가가는 문화이해 프로그램이다.

혜원 신윤복은 조선후기「미인도」·「단오도」·「선유도」 등의 작품을 그린 화가이다. 1758년(영조 34)에 태어났고 사망일은 미상이다. 도화서의 화원으로 벼슬은 첨절제사를 지냈으며 풍속화를 비롯하여 산수화와 영모화에 능했다. 특히 그의 가계(家系)는 그림과 글씨에 능한 면들을 보여주고 있는데 3대만 거슬러 올라가면 증조부 신세담이 있다. 역시 도화서 화원으로 사과(司果)를 지냈으며 십로계첩의 계주라 칭할 신말주의 8대손이다. 그림과 글씨에 능했다고 전해지나 아쉽게도 전하는 작품은 없다. 신말주의 손자인 신공섭의 서자(庶子) 신수진 이후부터 그 후손은 중인 신분으로 인식됐던 것으로 여겨진다. 신세담의 아들 신일흥도 도화서 화원이었으나 개별작품은 전해지는 게 없다, 신일흥의 아들 신한평 작품으로는 이광사 초상, 자모육아도 등이 있다. 이어 신한평의 아들 신윤복까지 4대에 걸쳐 화맥의 큰 이음을 이루었다.

소치 허련은 유년기부터 청년기까지의 삶은 크게 드러나거나 알려지지 않았지만 그림 그리기를 즐겼다고 기록되어있다. 반가의 후예이나 과거와 시험을 통해 벼슬길에 오르지 못하고 30세를 지나던 소치는 32세에 당대 최고의 학승이었던 해남 대흥사 초의선사의 도움으로 가사문학의 대가 윤선도 일가의 ‘공재화첩’으로 그림 공부를 시작하였다. 소치의 재주를 눈여겨보던 초의선사는 평소 교분을 두텁게 쌓고 있었던 당대 최고의 학자이자 서화가 추사 김정희(1786~1856)에게 소개시켰고, 소치는 비로소 세상에 자신의 존재와 필력을 알릴 기회를 얻게 되었고 흥선대원군, 권돈인 등 당대의 유력한 정계 인물들에게도 크게 인정받을 만큼의 작품과 세계관을 논할 정도로 소치는 이미 그 시대 문화계의 거두가 된다.

소치 허련家의 이음은 직계후손들을 중심으로 운림산방의 화맥과 이들이 중심이 된 호남화파는 한국 근현대 전통회화사에서 뚜렷한 존재감을 보이며, 허련의 회화세계는 지금도 전해지는 많은 작품과 후손·후학 등에 의하여 넷째아들 미산 허형 ·손자 남농 허건(1908~1987) 및 존손인 의재 허백련(1891~1977)등을 통하여 면면히 계승되어, 호남은 물론 한국화단에 지대한 영향을 끼치고 있다.

전시는 혜원 신윤복家와 소치 허련家의 대를 잇는 예술혼의 ‘이음’ 세계와 풍속화와 남종화에 대한 고찰, 한국의 미, 특히나 전통회화의 살아 숨 쉬는 실체들을 주마간산 격으로나마 뒤돌아 살펴볼 수 있으며, 문화유산의 긴 호흡 속 온기를 다시금 느낄 수 있는 소중한 시간이 될 것이다.